Ricostruire le iterazioni tra le diverse specie abitanti un ecosistema perduto è un'impresa disperata, spesso destinata a sfociare in mere supposizioni soggettive o speculazioni, poiché difficilmente dai fossili emergono prove capaci di dimostrare rapporti di qualsivoglia natura tra animali estinti da sessantacinque milioni di anni.

Tuttavia la Hell creek Formation americana è una straordinatia, poiché da essa sono emersi diversi fossili recanti segni di scalfiture sulle ossa riconducibili a morsi, che suggeriscono ai paleontologi quali animali si scontrarono nel Maastrichtiano nell'eterna battaglia per la vita.

Essendo Tyrannosaurus rex l'unico predatore rinvenuto nella formazione con un morso capace di frantumare le ossa l'identità del ''colpevole'' è immediatamente intuibile, e dimostrabile attraverso analisi comparative tra i denti del teropode ed i segni impressi nelle ossa fossilizzate.

Ho già parlato degli aspetti emersi dalle analisi effettuate da Fowler et al. (2012) sui campioni appartenuti ai ceratopsidi, ma questi non sono gli unici corpi del reato, anzi, esistono diversi fossili di ornitopode, riconducibili alla specie Edmontosaurus annectens (sulla base della riclassificazione effettuata da Campione ed Evans nel 2009) recanti segni di morsi sullo scheletro.

Tra i reperti più significativi una mandibola ed una coda articolata che oltre a presentare le scalfiture derivanti dai morsi del predatore mostrano evidenze di calcificazione delle ossa che suggerisce che gli animali sopravvissero all'attacco.

Questi fossili quindi sono prove dirette di un rapporto preda/predatore tra due specie vissute in un ecosistema estinto da milioni di anni.

Esistono poi diverse altre evidenze fossili tra cui un omero e diverse vertebre recanti ulteriori segni di morsi ma non di cicatrizzazione, che suggeriscono che molti ornitopodi non ebbero fortuna nel loro incontro con le mascelle del predatore, o che quest'ultimo si sia cibato delle loro carcasse.

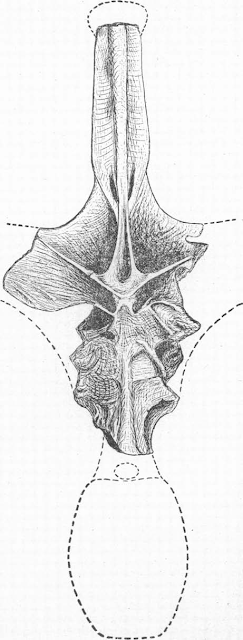

Sotto- ricostruzione paleoartistica di un Edmontosaurus annectens morso alla coda da Tyrannosaurus, realizzato sulla base di una coda fossile di Edmontosaurus recante segni di morsi oggi custodita al Denver Museum of Nature and Science.